B1. テーマ選び/技術/技法の狙い

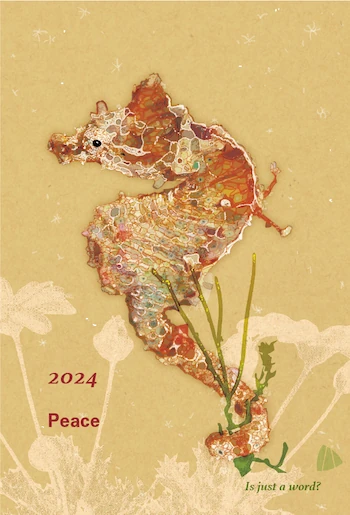

前年から絵のメインのモチーフは干支とすることを基本方針としており、今回は辰年。龍は空想の動物であるのになぜ干支に含まれているのだろうと思うが、さらに不思議なことに多種多様な姿ではあるが、古代より世界各地でその姿が描かれている。その不可思議さに気圧されてしまったので、現実にいる竜の方、タツノオトシゴを考えてみようと『タツノオトシゴ図鑑』を購入した。生態や商品としての流通、個体数の減少問題についてもこの本で初めて知ったが、何よりページを捲る度に現れるオトシゴが皆とてもユニークで、カラフルである。これをシルクスクリーンベースの印刷で再現するのは、大部苦労するだろうと容易に予想がつくものの、あまりの魅力に抗しきれずにタツノオトシゴ(以後「タツ」と表記する)をメインのモチーフとした。

主役は決めたのでこれをどう絵に表すかについて考える。普段は印刷治具のマンガ図程度しか絵を描くことがない身にとっては一番の難所である。タツの種類からアングル、背景の諸々や全体の構図はどうするか?といった図柄を考えることと並行して、印刷のアプローチ—— 印刷方式、技法を用いるか?も検討することになる。図柄ができて、それからアプローチを考える順序でも良いのだが、それぞれの印刷方式における表現範囲には制約があり、さらにその中で試してみたい技法もあれば、これらが図柄を変える影響力を持つ。

それは「何を(図柄)」と「どうやって(印刷アプローチ)」を単純に掛け算でも足し算でもなく相互に行きつ戻りつしながらひとつのイメージに結実させる作業なのだが、いたずらに手を動かしても、思考をめぐらせてみても、モヤモヤしたまま形が定まらない。昼寝をして冷静になって整理してみたら、タツの持つ「形状と模様の複雑さ」を表現することが基本テーマ(やりたいこと)として見えてきた。

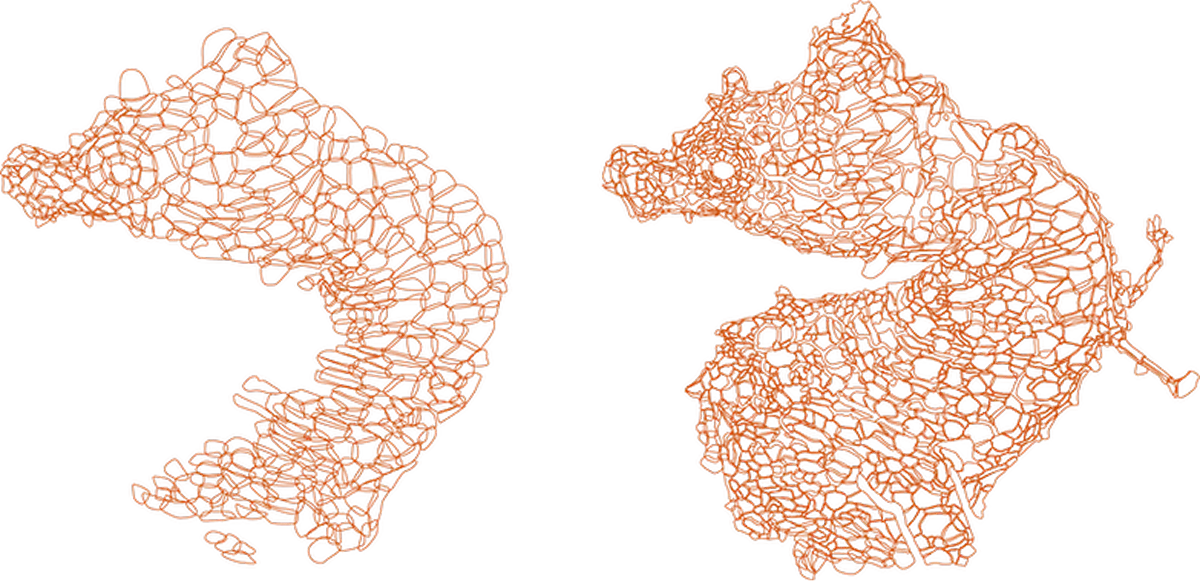

ア:鱗(?では多分ないのかも知れないが)を縁取る網目模様の印象から、これらのセル(網目のひとつ)を単位として形状/質感を表現する。謂わば有機的なワイヤーフレームを緻密な線描で起こして、タツの全体像をまとめる主要素とする。

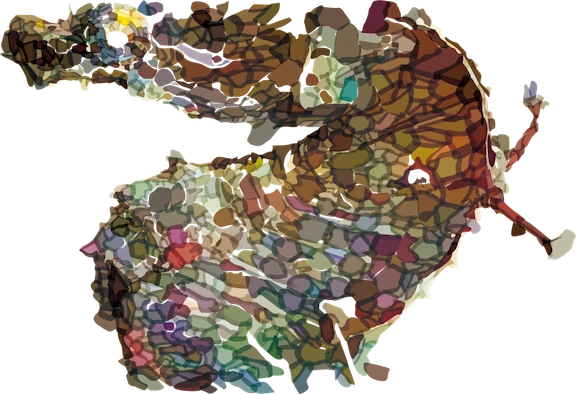

イ:体表の紋様は上のセル単位の面を数色の透明色を重ねて印刷することで、副次的な派生色を構成して、その下層には反射性のインクを用いることで、視点変化の効果を伴う複雑なパターンの紋様を表現する。

と、文章に落とすと頭の中は簡潔になった気がするが、描いてみないことには上手くいくかはわからない。

もうひとつ、盛り込みたいことがあった。年賀状の一連の作業は2023年の10月頃からぼちぼちといった感じで始めた。既に2022年から始まった東欧での戦争が続いており、加えてこの作業の最中の23年11月に中東で戦争が始まり、世界のあちこちで、そして日本の内でも不穏な事件などがしばしば重なり、だんだんとこれらを視界の外に追いやれなくなって、個人的な心情であれども「おめでとう」と呈することに引っかかる。とはいうものの、小さいながらもうちの会社も公器であって、公への年賀の挨拶に、藪から棒な個人の心境も載せにくい。しかしそれであっても、中途半端なものになりそうだったが、なんらかの意思表示はしたかった。

B2. 線画部分

今回のモデル(元の画像をトリミングしてます) まずは写真(ネタ)探しから、と図鑑を捲るが、ハガキの絵になることを想定されて撮影されている訳ではないので、なかなかコレというものがない。当たり前のことで、仕方がないので、図鑑の写真を参考に自分なりのアングルでスケッチなどを描いてみるが、画力の不足を再認識して笑う。やむなくネット方面を探索して沢山の写真の中から「これは!」と見つけて、決定したのがこちら←。

しかしこの写真のタツは形状や質感を表わす線描の頼りにしようとしていた網目の模様が少なく、筆を進めるとっかかりが掴めない。とりあえずそのとっかかりを見出す作業も兼ねて白い模様の部分から描いていくことにする。

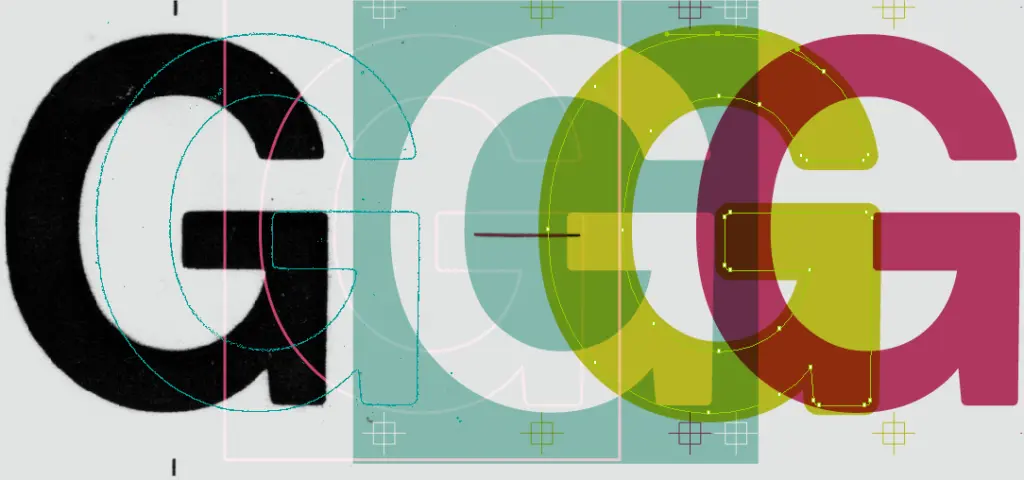

日常の工業製品の印刷業務では版下のデータ作成にイラストレーターを使っている。今回もイラストレーターを使用しているが、普段の仕事でペンタブを使ってカリカリ(コスコス?)と線を描くことは無い。ブラシツールなども使う機会がないので、慣れない道具に戸惑いながらも、下絵(写真)をなぞる感じで何も考えずに手を動かす作業は楽しい。

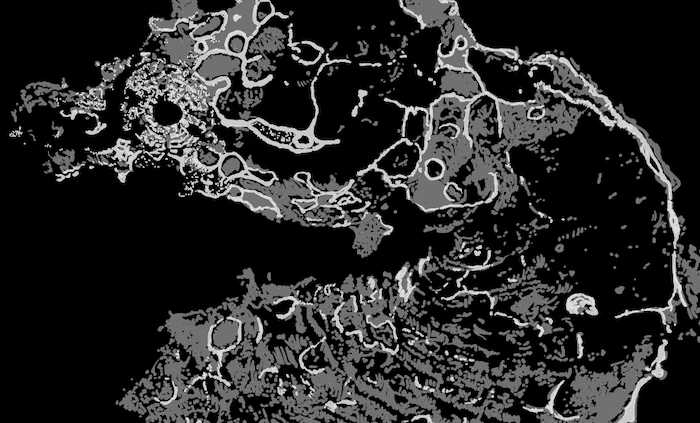

下図(描画が見えるように背景を暗くしている)のような仕上がりになった。この白はシルクの工程では濃い白と半透明の薄い白の2工程で印刷する想定である。濃度の段階の中間の階調になる部分はハッチや点描として、1本のストロークの線幅や点は0.1mmを下回らないように心掛けたが、何かの具合で部分的にこれより小さくなってしまった箇所もあるようだ。

今回はシルクスクリーンでの印刷を主要な印刷手法としているので、印刷プロセスは層的な段階(パート=工程)を重ね、一つの表現となる。それぞれのパートについては具体的に色や効果を想定して版下データを作っていくが、実際の印刷で同じように効果が出るか、この時点ではあくまで推測の域を出ない。しかしながら、パート毎にレイヤーを重ねてみることでモニタ画面上でそこそこシミュレートできる。さらにレイヤー間の透明モードを色々試すことで意外な効果を発見できたりと面白いが、これを行き過ぎて行うとリアルの印刷では負えない事態に陥る。

白模様の描画(2レイヤー)(部分拡大) 白パートが終わっても「緻密な線描」のとっかかりが掴めぬまま、ともかくセル(鱗?模様?)を頼りに、タツの立体的な形状が出る線を拾うように描き進めてみた…のだが進めるうちに部分部分で、あるいは別な日に描いた部分で線のニュアンスがまちまちになってしまう。要は「見る」—>「描く」間の変換ロジックがまちまちになってしまっているのであるが、それは;

単純にその時のタツの部位のパターン、質感に差があり、別な部位を描いた時と同じ解釈が通用しなくなっている。

見えたものに対する反応 (観察とその解釈=変換ロジック、それを線に起こしていく動作)が結局のところ身についていないため、たとえば体調によって左右される、あるいは作業の日を増すことによって技巧的に小慣れていく

と、このあたりが原因で、どちらかといえば後者の分量が多いように感じる。このような自己分析を開陳する間でもなく、詰まるところ自分の技量が足りないだけの話なのだが、ともかく通りすがりの他人の連作のような仕上がりになってしまっている網目模様をどうにかせねばならず、途中描画のルール策定などもしつつ、結局何回かやり直しを繰り返して、どうにか全体のニュアンスがまとまった(かのように見える)。

描き始めの線画(左)と何度かやり直して出来た線画(右)

B3. 色面部分

体表の紋様は先述の通り、「イ」の方式で進めたいと考える。より詳細に記述すると、まず数色の基本色(=版数)を設定して、これらの重ね合わせた時の派生的な色の効果も含め、タツの紋様をできるだけ解像度を落とさずに表現させ、全体の仕上がりとしては水彩画のような透明感を感じれるものにしたい。したかった。

シルクの現実的な版数内を考慮すると基本色は4〜5版程度と見るので、それらの基本色毎にレイヤーを用意する。それぞれのレイヤーに設定した色に応じた形状を描き込む。これらのレイヤーを重ねて通してみたときに、重ねた派生色も乗じさせて実際のタツの微細な紋様が浮かぶようにそれぞれのオブジェクト(色面)の形と基本色と組み合わせを調整していく。と手順を文章にすれば簡潔なのだが、1. そもそもの基本色の色調、2. 個々のオブジェクトの形状(色面の領域)、3. それをどの基本色レイヤーを選択するか、4. 結果これらの組み合わせによって紋様が表現されているか否か(の結果により1〜3を調整し、また4へというループ)とこのように、可変幅が無限大の複数の要素のバランスを取るというどうにも噛み合わないような作業を数日続けていると、このループから抜けることはありえないのではないかという将来に対する漠然とした不安に襲われ、目の奥が重く痛み出した。

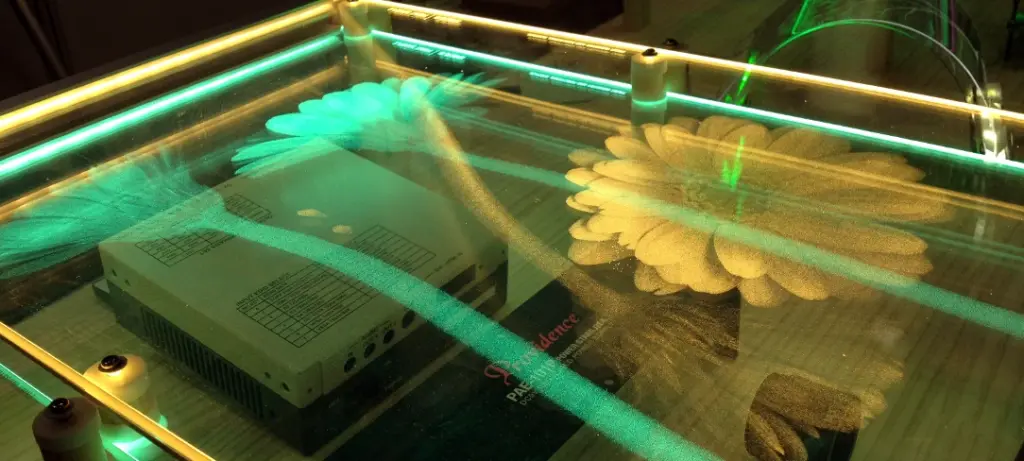

カラーフィルター?の効果を狙って? 窮鼠の案で、「ア」の線描と合わせて、セルの単位で色を塗っていくことにしたのだが、最初にその範囲での平均的な色となるように色付けを進めて行ったところ、タツの模様の複雑さや細部が失われ非常に思わしくない結果となり、結局任意で色付けをして行ったのだが、この時点でシルクでの重ね合わせ技法は無理と断念し、やむ無くこのパートはインクジェット(以下 ”IJP” とする)で行うことにした。しかし当初のイメージも捨てきれず、メタリックの色を反射層となる下地として、その上にこのIJPパートを被せてカラーフィルターの効果を狙って、名残を匂わせることにした。

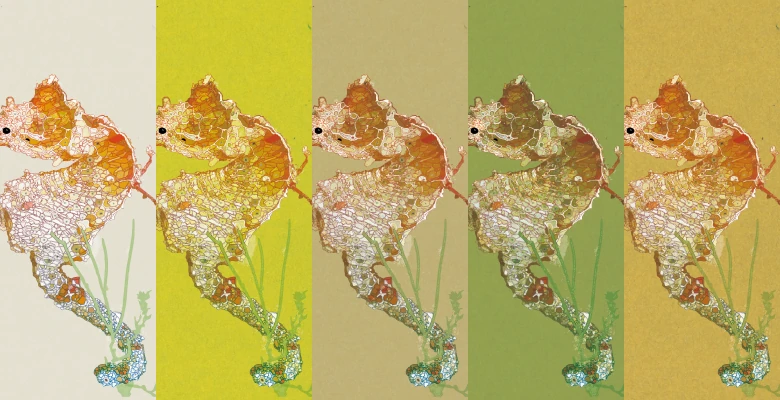

大体のタツのイメージが出来上がったところで、そろそろこの時点で決めておかなければならないのは使う紙の選定である。先立って紙のサンプルを取り寄せていたが、まずハガキとして最低限の厚みのあるものでなければならない。その中から質感と色を選ぶ。質感はフラットなものより水彩紙のような凹凸があって触感良いものが個人的に好みであるが、あまり派手にゴツゴツしたものやエンボス調のものは細かいパターン部分のインクが凹凸の中に入りきらないので避ける必要がある。色は…なかなか難しい。もちろん絵の雰囲気に合わせて色を考えるのだが、紙の上に印刷されたインクは多少なりとも紙の色に影響を受ける。スキャンした紙のデータを下層に入れてシミュレートなどしてみたが、紙の質感、色が変わると全体の雰囲気もガラリと変わり、どれも目新しくそれなりに面白く見えてしまう。最終的には、添えるメッセージをうまく着地させることを意識して、薄いオーカーを基調としたものにした。

異なる紙色での見栄えの違い

B4. 全体の構成

背景も思案に暮れる。去年のうさぎの背景は、パールを使用して象形模様をタイル状に全面に配したため、角度によっては主役のうさぎの白い体毛が暗く見えてしまった。別にこれが難点だったとは考えていないが、今回はタツの中にパールを使用しているので、あまり多用するのも芸がないと思う。

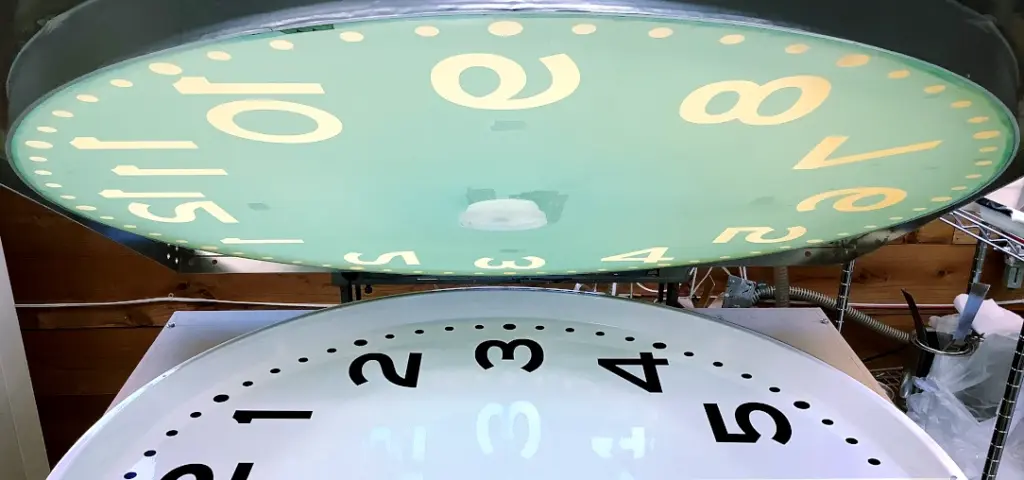

2023年の年賀状の背景の反射がきつい瞬間 ふと、花を配してみたらどうかと思いついた。海の生き物の背景に花。なぜかはわからないが、それで良い気がした。花、何の花が良いだろうか。そういえば花には花言葉というものがあって、いい加減な花を並べるとこの点で人から指定されると困るので、「平和」の花言葉を持つものから選ぶことにする。ネットで調べてまず出てきたのがオリーブ(「平和」「知恵」)。オリーブは花も咲くけどどちらかというの葉っぱのイメージが強い。タンジーは「平和」「婦人の美徳」。元々あまり花には詳しくなく、どこかで見かけた気もするがタンジーとは馴染みがないのと「婦人の美徳」を盛り込むのは今回はやめておく。次に…と思いの外に「平和」の花はたくさんあったのだが、その中に「平和」「希望」の言葉を持つ花を見つけたので、では早速と近所の花屋に行くと「デイジー!?今の時期は無いよー。春の花だからさぁ。」と店主のおじさんに返される。時期が理由であれば食い下がっても仕方がないのだが、しつこく他の候補など尋ねてみる。「あーじゃーデイジーの名が付く花で”○○○○デイジー” ってあるから。これだったら多分今頃から咲き出すはずだから。ここには無いけど大きな園芸店だったらもう出始めてると思うから探してみたら」と助けて頂くが、メモの持ち合わせがなく家に戻る間に○○○○部分を忘れる。しかし近しい花があると聞いて、すでに夕刻であったが、車を飛ばして大きな園芸店へ行き、大きいので売り場が広く、なかなか見つからない(○○○○を忘れたので店員に聞けない)。ぐるぐる売り場を歩き回り、すっかり日が落ちた頃、やっと見つけて帰ってきた。花はユリオプスデージーという名前らしい。すでに可憐な黄色い花が咲き、蕾も付いている。花言葉を調べると「円満な関係・夫婦円満・清楚・明るい愛・無意識・無邪気」。じっと花を見つめながら、総合的に概ね問題はないだろうと考えた。

翌日、写真を撮ってザックリ貼り付けて、あれこれ動かしてみた。

背景の花のいろいろな組み合わせを試す。 ここでテキスト、ロゴなどを配置してみる。挨拶的なものはハガキの表に載せてあるので、こちらの面には必要最低限のもので良い。まずは「謹賀新年」「2024」弊社ロゴ、メッセージ(「Peace」「Is just a word?」)の4アイテムを配してみた。

かなりシンプルな配置になって、広めの空間は紙の質感で持つかどうかと思ったが、やはり画面が持たない。ので、海中のイメージを醸すため、プランクトン(?)的なものを漂わすことにした。雪のようにも見える。なんとなく空気感(海中感)が出た。が、全体にごちゃごちゃしてきたようである。

色のついた花の写真が背景にあると、即物的に花として見えてしまうので、もう少し隠喩、記号的なものに近づけたく、 モノトーンでシルエットが投影されたようなパターンにする。紙の色をもう一段階明るい色のものにして、背景全体をベタで、 花部分は「抜き」にして印刷することで、全体は変更前の紙色に近くなるようにした。プランクトンの密度もアイテムの配置が変わる度に間引いたり足したり調整。”Is just a word” が会社のロゴの真下にあると商標か何かと誤解されそうだ。”Peace”もいささか手を入れ過ぎか。そのうち謹賀新年がどうにも色々な点で浮いて見えてきてしまい、思い切って省いた。この面だけ見ると既に年賀状ではなく単に絵葉書である。

最初に作成したレイアウト 整理したもの…なんだか全体が赤っぽい? 一週間ほどこの状態で眺めた後に、まあこれで完成にするかというつもりで、実際の版下を起こしていくため、オブジェクトやレイヤーのデータの整理に取り掛かった。が、調整を繰り返しているうちになんだか全体に赤味に染まって見えるのが引っかかる。年賀状なので賀正感を醸すには赤いものが多い方が良いのかもしれないが、祝おうとする姿勢が押し付けがましい。時節柄サンタと雪にも思い起こされるが、直裁なところでは茹で上がった海老のようだ。

茹で海老的な色調から戻していく作業の過程で、タツのテクスチャーの手触り感の薄さも気になり始めた。セルの色面、網目の線画共々改めて調整を試して入った結果、色面を暗色に、その上に重ねる線を明るめにすると、その線から覗くセルとのコントラストが複雑に出てきたので、これにて完成とした。

タツノオトシゴはこんなにゴツゴツしてはいないだろうが、竜の鎧のような鱗に通じるものがあるとムリクリ見い出しそこはよしとしたが、この絵を印刷するには、セルの色面の重なり部分の暗色帯と網目の線の正確な位置合わせが必須でありながら、そこはインクジェット(色面)とシルク(線画)と異なる印刷方式で、どちらも固有の寸法誤差特性を持っている。従ってこのことで印刷作業が大いに難航する恐れがあることにはこの時点で気づいていたものの、日程的には既に予定の製作期間はとうに過ぎており、精神的には色々いじくり過ぎて感覚が麻痺した状態になってきたので「いいかげん切り上げた」というのが実情だった。改めて眺めてみると、今更ながら、この年賀状を受け取った人に湧き上がるであろう複雑な心境が胸に迫る。出すのは控えた方が良いだろうか?。

(「中:版下作成〜調色作業 (1/2)に続く)