註記一覧

- ご存知の方も多いだろうが「データ」の前は版下は紙媒体(専用の厚紙用紙にパターンの手書きや写植文字を貼り付ける)だった。工業製品印刷の業界では1990年代後半から2000年初頭ぐらいまでのDTPの進化・浸透と並行して紙とデータが徐々に入れ変わってきた様に記憶する。

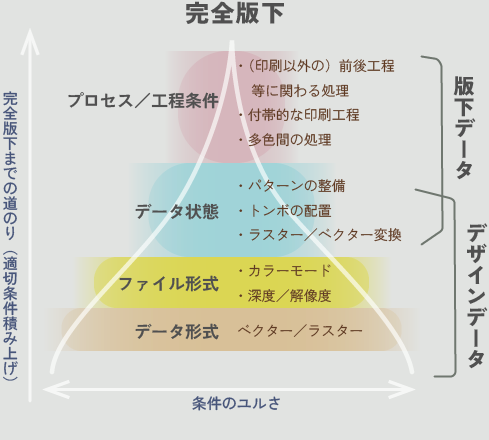

- 印刷方式によって異なる版下条件、印刷内容によって派生するプロセス、条件に基づき調整が必要なパラーメータ等のことを言っているのであるが、単に構文的なルールだけでなく、一定の経験値も要求されるので、確かにこれは業者側の作業だろうと思う(しかし、これも将来はどうなるかわからない)。

- どこまでを版下データと呼ぶべきか?というのは愚問なのかも知れないが、多くのデータ・ファイル形式・状態がある中で「版下」を主語にすると、冗長性・混乱が生じそうであったので版下データよりも「緩い」デザインデータを設定した。

-

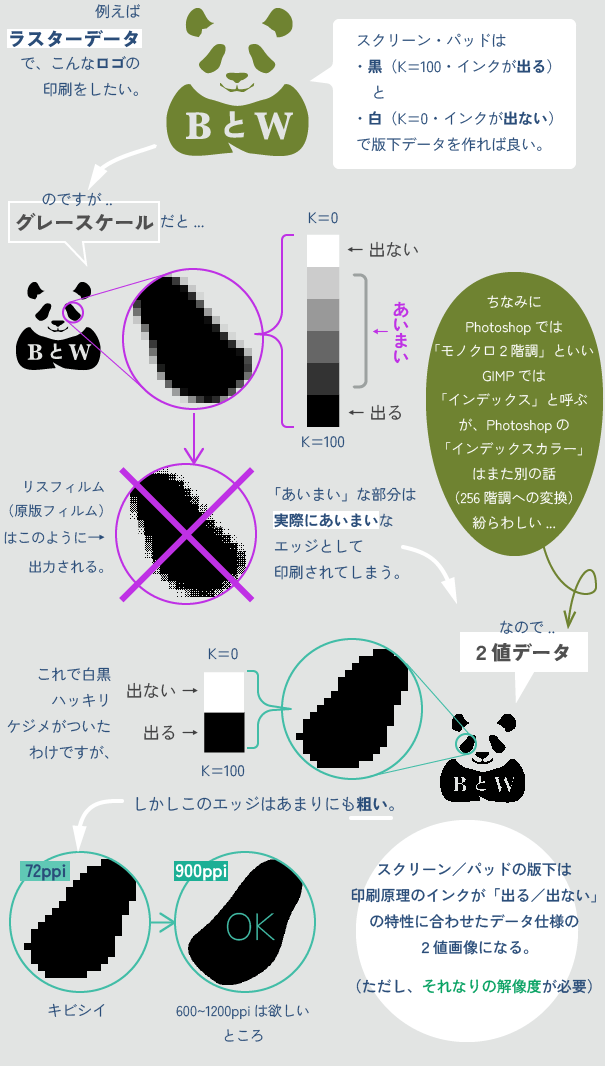

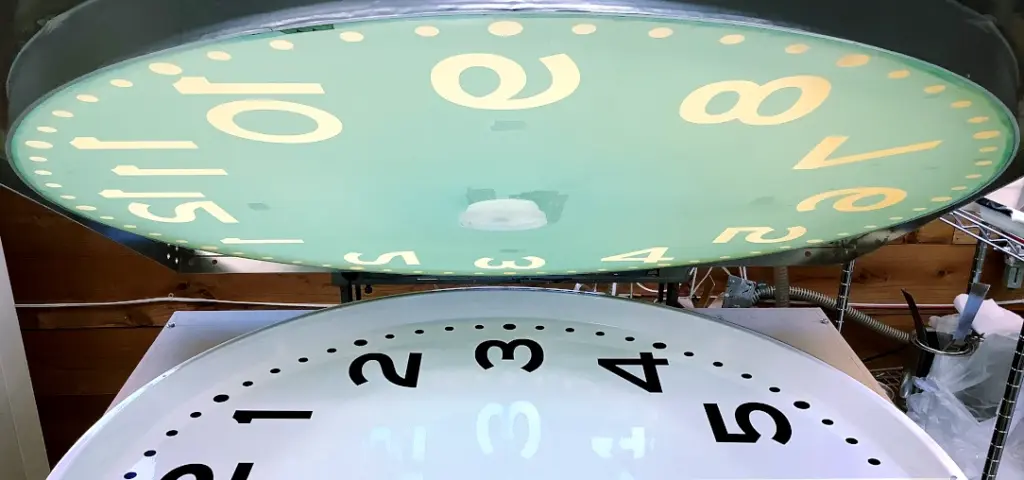

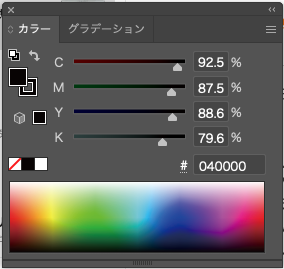

カラーモードをRGBの黒(#000000)からCMYKに変換したときの状態 - 版下データとしては2値が望ましいが、版下製作作業としてはパターンと混同を避けたいので、黒白以外の色で明示される方がありがたい。版に含めるトンボなどはこちらで最終的に2値に直します。

- カラーブックとはいわゆる企業や団体から出版されている色見本帳のことである。「〇〇(カラーブックの名前)の△△△(固有の色番号、ID等)で」のように指定する(例えば「"PANTONE Solid Coated"の432Cで」などなど)。色々な団体からさまざまに出版されており、弊社で全てを所持することはできないのが実情です。弊社ではDIC、PANTONE SOLID COLOR、日本塗料工業会等の色見本帳は常備しております。これ以外のカラーブックの色指定での可否については予めお伝えいただけると助かります。弊社で所有なく入手困難な場合は、お客様よりご支給をお願いすることがあります。

-

ここで言う「プロセス設計」とは、どのような印刷手法で、どのような工程を踏むか?外観から見えるカラーの工程以外にも付帯的な工程もあるのでその有無・必要性の検討、印刷前後の関連加工などとの連携・整合性などを考える(設計する)段階のことを指している。

一般的な製造業の文脈で「プロセス設計(Process Design)」と呼んでよいものかは、本来微妙。印刷工程は製品製造プロセスの一部であるので、厳密には工程設計(Operation Planning)に近い位置付けだろう。ただし弊社では複数の印刷手法や、印刷以外の内外の加工まで含め、工程の順番、工程間の整合性(品質・効率・経済性)全体を通し検討し構築する作業になるので、便宜的ではあるが「プロセス設計」と呼ぶ。

- 実際に支給頂くDXF、DWGは同じファイル形式であっても、その時々によってイラレで読み込んだ結果については幅がある事態になっている。CADソフトウェアは多くのメーカーがリリースしており、個別のソフトウェアの特性や、設定、互換性などに起因する現象が多くあって、また弊社のCADの知見も多くないことから、適切なCADの設定についての指示・お願いができない。

- 例えばCADソフトは「形状」を構成する「線分」「円弧」「スプライン」などは個別の要素として管理する。一方イラストレーターなどのドローソフトは、形状を構成する線や曲線はまとめて一つのオブジェクト(ベジェ曲線データ)として扱うため、この様なデータ互換上の問題が生じるらしい。

-

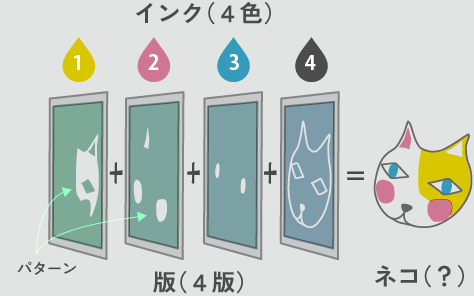

【版へのインクの充填方法は?】インキプレートによって版全体にインクをかぶせた後、版の表面をブレード(剃刀の刃のようなもの)で掻き取ることで平滑面にはインクが除去され、凹んだ箇所のみにインクが残る状態になる。その後、版のパターン部分へパッドを押し付けた際に凹み部分のインクだけがパッドに転写され、不要なインクはパッドに転写されない。なのでブレードに傷などあると、版の表面上にインクが残り、これをパッドが拾ってしまうことで印刷不具合となる。

- CMYKの4色では淡い中間色からハイトーンまでの色再現でインクのドット(粒子感)が目立つ、階調飛びが生じる等の問題をカバーするため、ライトシアン、ライトマゼンタなどを加えるなどした4色以上の基本色セットを持つプリンターもある。

- カラー基本色以外のインクとしては、ホワイト、プライマーのほかにクリアーインクが搭載されていることが多い。プリンター(あるいはプリンターメーカー)によっては、シルバーなどのメタリック色、蛍光色など特殊なインクが用意されているものもある(現在のところ、クリアー以外は弊社での取り扱いはございません...)。

- いずれにせよ、要望をいただいた場合は、弊社にてカラーサンプル、色校正稿など作成し、ご確認いただけます。

- RGBのカラーモードが不可であるのは(ごく簡単に言えば)RGBとCMYKではそれぞれの色空間を成り立たせる混色原理が異なる–––RGBは基本の発光色(赤/緑/青)の混合でそれぞれが加算的な関係を持つ(ので全て足すと白(というか一番眩しい光))が、CMYKは基本色が減算的に交わる関係である(ので全て足すと黒/原理的には/になる)から。つまりCMYKは印刷されるメディア(紙とか物とかの)の白さが明るさ(鮮やかさ)の上限が決定されるが、RGBにはそのような物理的制約(表示するディスプレイの輝度性能とR, G, Bの制御精度次第ではあるが)がないので、人が知覚する色空間の広さとしてはRGBの方が広くなる。

- ウェイト

は文字の太さ加減。「レギュラー」、「ボールド」はよく目にするが「ライト」「ミディウム」「ブラック」あるいは単に数値でのものなどもある。スタイルは斜体[oblique](イタリック[italic])や長体デザイン(コンデンス)平体デザイン(エクステンド)等を指す。

- 近年UV(紫外線)硬化型インクを使用したインクジェットの印刷を単に「UV印刷」と呼ぶことがあるようだ。(スクリーン、パッドでもUV硬化型インクはあるので、個人的見解だが少々紛らわしい呼び方に感じるので、せめて"UV-IJP"などと呼んで欲しい。)

- 少し細かく言うとインクジェットのカラー出力は基本CMYKの4色のドットがわずかにランダムに配置されることによって画像構成されることでピクセル間に視覚的な補間が生じ、階調・エッジがなだらかに見えるが、スクリーン・パッド版の原版となるリスフィルム(製版フィルム)は黒/無し(透明)のみのピクセルで画像構成されるので、パターンのエッジのドット(ピクセル)のシャギー・階段状のギザギザが目立つ。